日本のこと その美 その2

国宝『檜図屏風』狩野永徳 東京国立博物館所蔵

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

豪壮華麗なこの絵は、

秀吉が1590年、八条宮のために造営した御殿の襖絵であったとされている。

この『檜図』は桃山を代表する一つ。

桃山芸術のエネルギーを感じることができる。

芸能 東下り「隅田川」道行

観世元雅『隅田川』より

内容 人買いに我が子をさらわれ、その子を探す母が、知立八橋の川端で我が子らしき子の噂を耳にする。

天正十八年(1590)四月、小田原北条氏を滅ぼし天下統一を果たした豊臣秀吉は、関東の大名たちに宛てて人の売買の全面禁止を命じている。「東国の習いとして女・子供を捕えて売買する者たちは、後日でも発覚次第、成敗を加える」(真田昌幸宛て朱印状)。中世から近世へ、時代は黙認する社会から、それを憎むべき悪弊とする社会へと変化していったのである。この時代に謡曲隅田川が上演された。

(1576年が現存最古の書写本が伝えられている。能の作品のなかでも特に傑作とされている)

*秀吉と社会と芸能、各々の役割を果たす作品として大変興味深い上演となる。

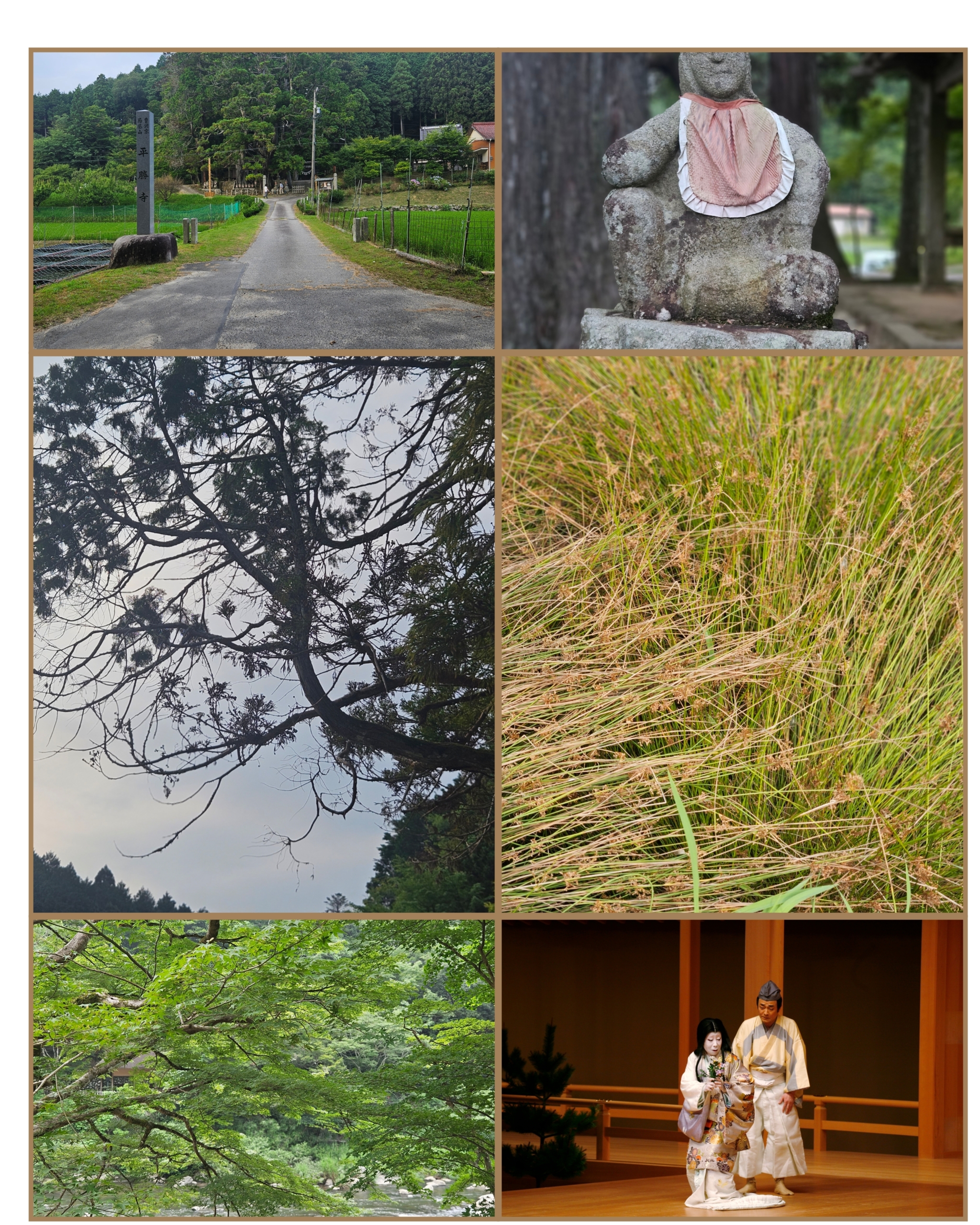

豊田市綾渡町には、山の神様や風神様を祀る石や祠がある。古い伝承話の「山犬」や「オバーレ」といった不思議な話が書きのこされている。変わっていく中で変わらない日本文化の伝統を、こういった不思議な話からも感じる。しかも「念仏」が人間も人間以外のものも、皆ひとつという考え方。中心は人間ではない自然。それらが私達の基底に根付いている。風と舞う、念仏が聞こえ祈ることと今生きていることが一体となる。信長の天女の舞い、能狂いの秀吉の亡霊が舞う。彼らの育った郷土の想像伝承が、桃山文化に影響している。

日時

令和7年 11月23日(日・祝)

開場:午後12時30分

開演:午後13時00分

会場

名古屋能楽堂

名古屋市中区三の丸1丁目1−1

TEL 052-231-0088

チケット販売

学生/2,000円(18歳未満)

当日扱いのみ要予約

(当日学生証提示)

指定席/4,500円

自由席/ 3,500円

*車椅子席ご利用のお客様(4台分)

事前予約 052(323)4499

内容

信長・秀吉・家康の遺したもの

能から歌舞伎へ

原作観世元雅・演出・脚本 半寿

『隅田川』 道行

― 綾渡の夜念仏 ―

班女 市川櫻香

舟長 市川新蔵

箏曲『千鳥の曲』 今井勉

替手 二村朋子

なぜ、語り継ぐ「尾張藩と平曲」

尾﨑正忠・今井検校勉

聞き手 林和利

笛 福原寛

フライヤー

出演者より

● 綾渡夜念仏による魂の浄化

林和利 (伝承研究センター所長)

能「隅田川」は世阿弥の長男元雅の手になる名作である。イギリス人ブリテンの作曲

よってオペラに翻案され、「カーリュー・リバー」と名付けられた。世界的レベルの価値を有する作品であると言って良い。また、塚の中の亡霊を舞台上に出すか、出さないかで元雅と世阿弥が論争したことでも知られる。今回、その名作に、愛知県豊田市に伝わる民俗芸能「綾渡の夜念仏」を絡ませて新作戯曲の誕生となった。人買いにさらわれた我が子を捜し求めて旅を続ける母親。新作の状況設定は、まだ隅田川に着く前の道行き途上、三河国八橋である。母が八橋の船頭から聞いた情報は、ちょうど一年前、人買いに連れられた少年が隅田川のほとりで病に倒れ、置き去りにされたといううわさ。それは我が子ではないか。不安に襲われる母の胸中を、夜念仏が慰める。夜念仏の静かな、穏やかな斉唱の響きは、母の心のみならず、観客の魂をも浄化してくれそうである。

● 二つの名作について

市川櫻香 (舞踊実演家)

「隅田川―道行」の後に上演されるのは、華やかな今井勉氏の箏曲『千鳥の曲』です。

隅田川では、船頭と狂女の会話の中に千鳥がでて参ります。狂女は、この千鳥に、わが子の行方を問いながら、京から三河の国までの長旅をしてきたのです。さて『千鳥』を歌う今井勉氏は、平曲を語る世界でたった一人の検校、すなわち盲目の音楽家です。彼の『千鳥』と、この母の千鳥に、私は普遍的な重なりを感じます。想像とは願いにもつながるものでしょう。『隅田川道行から千鳥の曲』、ご鑑賞くださる皆さんにも、ご自身の想像を思いのままにふくらまして二つの名作をお楽しみください。

市川櫻香よりコメント

綾渡地区の参加くださりましたことに深く感謝を申し上げます。

世阿弥、秀吉の桃山時代。

「隅田川」ができました。この作品を秀吉も家康もご覧になり、あるいは舞ったかもしれません。

温もりの中に生きていく、、。芸とは、温もりを磨き伝えるものでありたい。今回、あらたに隅田川道行を上演させていただきます。我が子をたずねる母は知立の八橋より矢作川を渡る。すると

西三河の念仏が聞こえる。今も伝える「綾渡の夜念仏」である。

子が母を思う。母が子を思う。その気持ちをなぐさめまた背中を支え一歩一歩と。

風にそよぐ木々の葉、川に落ちる微かな波紋、さざ波、草のささやき、雲の嘆き、鳥のささやき、山が石をころがし、小石がそれらを音頭する。綾渡の夜念仏がそれらの自然の行いを地球一杯の温もりと唱える、一息ずつの中に自然がささやいていると感じ。皆様に母と子のお話をとおして、今も綾渡地域で昔のままに伝承されている念仏からひたひたとこの一杯の自然が私たちの心に寄り添っていることを感じていただけると思うのです。

表彰式のご案内

詳細はこちらからご確認ください。