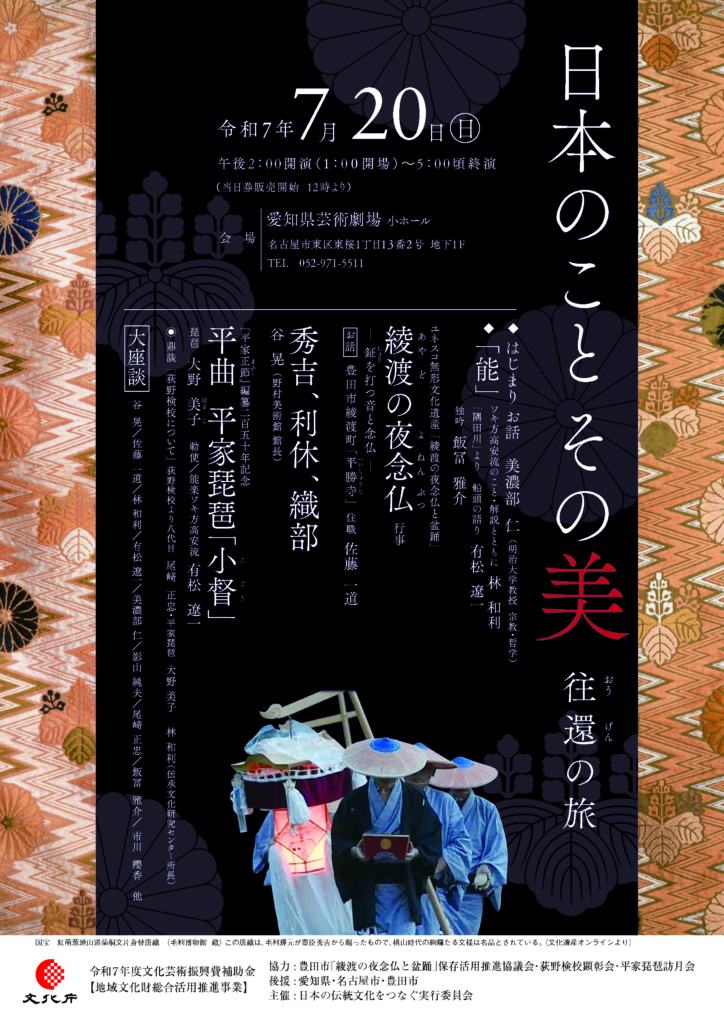

日本のこと その美 往還の旅

豊田市の綾渡夜念仏は、日々のすべてを先人と分かつお念仏には、あの世とこの世の往還を自在にできる支えのようなものがあるように感じる。室町に作られた美しい能がある。その能のクライマックスの「夜念仏」は、一人の救われない母に寄り添い、また励まし、やがて朝が明けていくのを見ることになるのです。

日時

令和7年 7月20日(日)

開場:午後1時

開演:午後2時

会場

愛知県芸術劇場 小ホール

名古屋市東区東桜1丁目13番2号 地下1F

TEL 052-971-5511

チケット販売

チケットは完売いたしました。

当日券の販売もございません。

内容

はじまり お話

美濃部 仁 (明治大学教授 宗教・哲学)

「能」

ワキ方高安流のこと・解説とともに 林 和利

「隅田川」より 船頭の語り 有松 遼一

独吟 飯冨 雅介

高安宗家は、安土桃山時代に活躍した、高安与八郎(後に太郎左衛門)を流祖とする。江戸時代には、幕府直轄の金剛座付きワキ方として活躍。明治三年に十二世が早世したため、いったん絶えた。宗家復活に大きく関わったのが、江戸時代前期に尾張藩のワキ方として召し抱えられ、代々活躍を続けた家柄の西村家である。十世西村太蔵やその孫、弘敬が、芸系を守り、昭和四年ワキ方高安流家元を預かっていた金剛右京氏の薦めにより、西村弘敬の長男・茂滋郎が十三世宗家を継承。さらにその次男、高安勝久氏が十四世を継承した。一門名古屋を地盤に活躍、十四世死後は、金剛流宗家預かりとなっている。

ユネスコ無形文化遺産 「綾渡の夜念仏と盆踊」

綾渡の夜念仏 行事

ー鉦を打つ音と念仏ー

【綾渡の夜念仏と盆踊り保存会について】

豊田市足助地区の綾渡町は、標高510メートルの山の端に囲まれ何百年変わらない。星空と月、道々の石仏、念仏の声、人も自然も、もろともとを感じてもらいたい。

夜念仏6つの構成

1、道音頭を唱え石仏へ

2、辻回向を唱え山門へ

3、門開きを唱え

4、観音様回向

5、神回向

6、仏回向

折子灯篭の極楽絵と地獄絵・平笠・白足袋・下駄、山の神、田の神、耳から目から、何かじわりとここへ。街の場の中で、日本のことを語り、伝えていく。

見えないものと分かち合う、日本のかつての日常の時間。体とこころをひとつに「道回向」からはじまる。綾渡の夜念仏と盆踊りは、毎年8月10日・15日香嵐渓から東へ約5キロメートル山里の古刹「平勝寺」で行われるお盆の行事である。

お話

豊田市綾渡町「平勝寺」 住職 佐藤 一道

秀吉 、利休 、織部

谷 晃 (野村美術館 館長)

生まれ育った環境の中で長年培われた伝統が、ずっと自分の中で浸み込んでいる。その伝統に感謝して、それを何らかの形に生かしてると思う。織部の故郷は、現在の本巣市、その一帯は愛知から岐阜にかけて広がる濃尾平野である。彼の中にある故郷、そこに利休と秀吉が、どのように影響したのであろう。

特別ゲスト

神谷柏露軒

人間環境大学 名誉教授

茶の湯文化学会理事

裏千家正教授

神谷 宗舎長 氏

『平家正節』編纂二百五十年記念

平曲 平家琵琶「小督」

琵琶 大野 美子 勅使 / 能楽ワキ方高安流 有松 遼一

江戸初期成立の『西海餘滴集』(琵琶法師の口述筆記)に、「秀吉の母の葬儀に琵琶法師により『平家』が語られた」とあるように、「平家物語」の語り「平曲」は儀式芸能の役割も担うようになった。平曲の語りは、尾張藩に招かれた名手〈荻野検校〉により、全編が譜面化された。これを『平家正節』という。『平家正節』の原本は荻野検校の子孫により大切に伝承され、来年、成立250年を迎える。

鼎談 「荻野検校について」

荻野検校より八代目 尾﨑 正忠

平家琵琶 大野 美子

林 和利(伝承文化研究センター所長)

大座談

谷 晃/佐藤 一道/林 和利/有松 遼一

美濃部 仁/影山 純夫/尾﨑 正忠/飯冨 雅介/ 市川 櫻香 他

フライヤー